渤海国寺庙建筑形态特征研究

摘要

关键词

渤海;寺庙建筑;建筑样式;地域性特质

正文

渤海国是唐武则天时期靺鞨族在我国今东北地区建立的地方政权,存于公元698-926年间,盛时疆域横跨中国东北地区、朝鲜西南地区和俄罗斯滨海地区,由于特殊的地理位置、政治、经济等因素,渤海国在吸收该地区前时期高句丽建筑文化的基础上,与同时期唐代建筑文化、日本奈良时期建筑文化、新罗建筑文化之间产生了不同的碰撞与融合,成为以唐中原建筑文化为主导的东亚建筑文化圈的重要中介。

寺庙建筑是其中较为浓墨重彩的一笔,针对渤海国寺庙建筑的研究多集中于对寺庙遗存本身的考察[1],分区研究[2],复原研究[3]等,鲜少有针对渤海国与他国建筑的比较研究[4],尤其在地域条件与民族特色对建筑特征的演化方面较少。本文主要从建筑分布、平面布局、地域性做法等方面,对比研究不同地区、不同时期建筑与渤海国建筑的关联,探讨渤海国寺庙建筑的形态特征。

1 渤海国寺庙建筑遗存分布

渤海国寺庙建筑遗存主要分布于我国东北部、朝鲜北部以及俄国滨海边疆区,以国内数量最多,按自然流域划分可分为多个分布区:

首先是图们江流域分布区,以延边自治州为核心,现发现有仲平寺庙址、新生寺庙址、五一寺庙址、良种场寺庙址、大荒沟寺庙址、杨木林子寺庙址、八连城东南寺庙址、古城村1号寺庙址、古城村2号寺庙址、红云寺庙址、太安寺庙址、高产寺庙址、河南屯寺庙址,共13处寺庙遗存[2];

其次是牡丹江流域,包括敦化、宁安、林口等地区,现发现有东京城1-9号佛寺、白庙子寺庙址、土台子寺庙址、土台子北方寺庙址,共12处寺庙遗存[2];第三是鸭绿江流域,发现长白灵光塔1处塔楼遗存。

国外朝鲜北部咸镜南北道地区共发现改心寺庙址、梧梅里寺庙址、塔下里寺庙址3处佛寺遗存;俄国滨海边疆区共发现克拉斯基诺寺庙址、马蹄山寺庙址、杏山寺庙址、鲍里索夫斯克寺庙址、科尔萨科夫卡寺庙址5处寺庙遗存。[2]

2 渤海国寺庙建筑布局分析

2.1 渤海国寺庙址布局

从渤海国寺庙主要选址于五京、大中型府城及主要交通干道附近,以上京城周边寺庙址数量为最,规模为最,从瓦当、琉璃瓦纹饰来看,规格也是最高。偏远地区同样有佛教寺庙分布,如东北地区现存年代最早、保存最完整的古塔长白灵光塔就矗立在远离都城的鸭绿江地区。

2.2 渤海国寺院布局

2.2.1隋唐时期寺院布局发展

寺院发展早期以塔为主,后设殿阁,所谓“前塔后殿”,北魏时期便以此布局为主,受其影响,高句丽时期寺院大多采用此布局。隋唐以后,塔楼地位逐渐式微,初唐时,释道宣所著《戒坛图经》、僧人感灵所著《寺经》中关于寺院布局的构想仍将塔作为主要建筑物[5],置于殿前,但当时一些官方大寺,如慈恩寺、西明寺等初建时都未将塔纳入寺院规划。此时塔楼地位已发生明显变化,殿阁建筑地位逐渐突出,其后寺院便以殿阁为核心且当时“舍宅为寺”者颇众,唐代大寺院形制大多因袭住宅,与府第、民宅等居住建筑相类。日本奈良时期东大寺于中门外两侧建塔,殿阁、院落为主的布局同样以唐代大寺院为蓝本[6]。

2.2.2渤海国寺院塔楼布局

渤海国寺院布局呈现出类似的发展,现存寺址以殿阁为主,塔楼遗存较少,如珲春马滴达山墓塔、敦化贞孝公主墓塔遗址附近都存在寺院遗迹,其布局形式受唐中原文化影响,以塔为中心演变为塔殿并列[1]。从高句丽到渤海国的塔楼位置变动,与中原地区北魏至隋唐寺院建筑布局发展趋势高度一致。

2.2.3渤海国寺院殿阁布局

渤海国寺庙遗存以殿阁为主的平面布局主要分为两种形式:

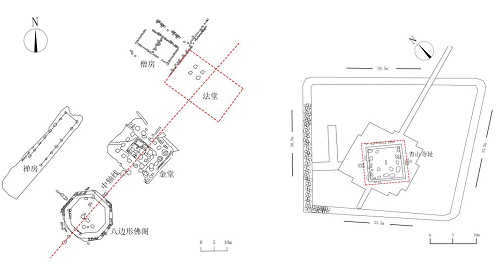

第一类佛寺院墙内存在明显中轴线,主要建筑依附于中轴线分布构成院落,该布局与《戒坛图经》中所描绘的有明确南北中轴线构成院落的寺院布局相合。如古城村2号寺庙址(图1),佛寺遗址存在夯土墙基,据此可确认寺院整体规格为东西约120米、南北约80米。南北中轴线东侧由南向北依次分布八角形佛阁、长方形佛殿等主要建筑,南北中轴线西侧自北向南建有禅房及生活类建筑。这类平面沿中轴线分布的渤海国寺庙址有上京城5号、7号佛寺,梧梅里佛寺等,唐时期青龙寺、日本同时期以来佛寺也可见相同布局。

第二类以单体建筑为中心,围绕主要佛殿四周分布些许小型建筑,如杏山寺庙址(图2),院落平面为不规则四边形,四周存在土石混筑围墙,东南面发现门址,院落内仅存一处佛殿。类似的平面布局有马蹄山寺庙址、军民桥寺庙址等[1]。

图1 古城村2号寺庙平面图(作者自绘) 图2 杏山寺庙址发掘平面图(作者自绘)

3 渤海国寺庙殿阁建筑样式分析

依据平面形态与柱网结构,可将渤海国寺庙殿阁遗迹大体分为两类:

3.1长方形平面布局

平面布局通常面阔五间至七间不等,进深四间,屋顶形态大多为单檐歇山顶或庑殿顶,风格因袭于唐中原单体殿阁建筑。

根据柱网形态不同,可细分为两类:

第一类殿阁遗迹外侧不带有附属建筑,柱网清晰可考的主要包括新生寺寺址,渤海上京城3号庙址、5号庙址、6号庙址,古城村2号寺庙址1号建筑,克拉斯基诺寺庙址。

其中规格较高的如新生寺寺址,佛殿遗迹发掘有16块原位保存的础石,平面东西约28米,南北约16.5米,台基柱网面阔七间,进深四间,金厢斗底槽基底[1]。与我国瑰宝佛光寺大殿平面形制相同,日本兴福寺东金堂亦可见该平面形制,可视为唐时期东亚较为流行的殿阁样式。

规格次之的如古城村2号寺庙1号建筑,平面东西约17米,南北约14米,面阔五间,进深四间,内槽东、西、北存在墙础,推测殿内佛坛仅南面敞开,形成半封闭空间,渤海国寺庙殿阁遗迹中平面形态与之类似较多。同时期可见于唐代青龙寺4号宫殿,日本川原寺金堂、小治废寺金堂等。

另还存在一种柱网布局形似正方形的建筑,如前文提及杏山寺庙址,发掘时台基顶部仅存础石15块,修复推测原本应有础石25块,横竖各五排,形成面阔四间、进深四间的特殊格局。然而受限于遗迹残损严重,础石大量位移,该推测与遗迹本身柱网格局并不吻合,因此是否存在该类特殊格局的建筑难以确定。与其类似的有科尔萨科夫卡寺庙址,土台子北方寺庙址。

第二类殿阁遗迹外侧带有偏殿或础石,柱网格局清晰可考的主要包括渤海上京城1号宫殿、9号宫殿。如上京城1号佛寺,由主殿、东室和西室构成,东、西二室各有廊道与主殿相连,平面整体呈“凸”字型,这种平面布局几乎不见于已知唐中原、高句丽、日本寺庙建筑,只在敦煌壁画中存在类似样式[6],但主殿两侧带有配殿的平面布局本身依然常见于渤海国时期各类寺庙、宫殿,只是柱网搭配形态各异。

3.2正八边形平面布局

正八边形建筑在渤海国同样应用广泛。平面布局通常有两到三周础石,对角分布。如古城村2号寺庙2号建筑,平面近似八边形,边长约7米,三周础石结构,外侧两周为8块,对角分布,中心一周为四块。与之相似的正八边形平面建筑有日本奈良时期荣山寺八角堂、法隆寺东院梦殿、丸都山城高句丽宫殿2、3号建筑等,内部结构有所差别。

丸都山城高句丽宫殿2、3号建筑、荣山寺八角堂平面柱网整体十字形布局,共内外两周础石,外圈8块,内圈4块,根据柱网格局推测为攒尖顶、单层木构建筑。法隆寺梦殿同样有两周础石,内外圈础石数量相同,均为8块,础石布局则呈对角分布,与荣山寺八角堂相异,内圈围绕室内八角形础石布局讲坛。从内部柱网格局来看,渤海国八边形平面建筑在形态与格局上显然与法隆寺梦殿更为相似。

4 渤海国寺庙地域性做法分析

渤海国寺庙基本样式与做法大多可见于唐中原,与同时期日本、朝鲜半岛建筑语汇有一定相似性。在渤海国自然条件、民族特色对外来文化的整合中,部分带有浓厚民族气息的地域性做法应运而生。

4.1自然条件催生的地域性做法

“渤海国的多数区域处于中高纬度地带,具有湿润—半湿润的大陆性季风气候,并跨越寒温带—温带—暖温带 3 个区域。冬季寒冷漫长,夏季短促而温暖湿润,春秋苦短,且风较大。”[7]特殊的气候与地理环境对渤海国的建筑形态、细部构造与材料选择上都产生了极大影响。

就建筑形态与细部构造而言,为了抵御漫长寒冷的冬季,渤海国建筑室内采暖系统在持续的演化中形成了灶、火坑、烟囱三者结合的采暖体系。根据建筑规格的不同,选择数量各异的折尺形或长方形火坑,搭配单烟道或双烟道使用,灶通常呈圆形。如古城村1号寺庙址内部设折尺形3米*3米规格火坑,火灶位于南部,北侧连接单烟道,向北延伸后向西直转汇入烟囱。这种特殊的采暖体系,在满足保温防冻的同时,也充分体现了建筑地域性演化的特质[3]。

就建筑材料而言,即便同属一个国家,城府间选用的材料亦有差异,渤海国上京城附近寺庙建筑大量采用当地火山喷发产生的玄武岩垒砌,而中京城附近则更多选用河卵石、夯土层交替垒砌,在交通不便的古代,就地选材、因地制宜永远是建造时的第一标准。寺庙建筑基础通常为石筑或是土石混筑,如古城村2号寺庙1号建筑台基就是土石混筑,自下而上分为砂质粘土夯土层,瓦砾垫层、鹅卵石与黄粘土混合夯层、黄粘土垫层五层,上部用白灰铺砌地面。较之唐中原地区受严酷自然条件限制较小,常用夯土台基砌筑,承载力更强。

4.2民族特色孕育的地域性做法

渤海国民族构成复杂,主要包括靺鞨、夫余、契丹、鲜卑四大少数民族及汉族,在不同民族文化的碰撞与融合中,虽渤海国建筑装饰工艺主要借鉴于唐中原,其细部处理上仍不免更多体现民族特色语汇。以瓦当与鸱尾最具代表性,这里主要以瓦当为例分析。

东北亚地区国家瓦当形态具有同源性,都受到唐文化和佛教文化的影响,从唐中原地区莲花纹样瓦当演变而来,尺寸大同小异。渤海国已出土瓦当残片居多,但还原后不难看出其基本保持唐中原瓦当的基本形态、尺寸与纹样,且与前时期高句丽瓦当纹样一脉相承,纹样都为素瓣、单瓣、复瓣,与同时期日本奈良时期瓦当纹样式样极尽相似,只在细部存在差异。渤海国中晚期最为流行的“倒心型”莲纹则是受民族文化影响演变而来,是渤海国最为典型的,年代特征最为明确的建筑构件。

渤海国鸱尾同样呈现出极强的同源性,以上京城9号寺庙与唐大明宫遗址鸱尾为例,二者及其相似,差异只在细部处有所体现。基础形态皆为鱼尾型,纹饰以素面纹为主,鳍刺较宽,直接与底座相连,凸起于表面并排列整齐。经民族特色演化后,渤海国鸱尾衍生出靴型样式,纹饰则有素面纹与卷草纹两种,内侧有联珠纹装饰。

5 结语

基于对渤海国寺庙建筑不同国家寺庙建筑的对比研究,发现渤海国寺庙建筑与唐中原建筑文化存在密切联系。渤海国寺庙建筑以唐中原建筑为主导,借鉴周边地区建筑形态与特征,结合自然条件与民族文化,孕育出别样的地域性建筑特征。充分体现了在同一地区,不同时期,不同地区、不同民族建筑文化碰撞、融合、发展的复杂性与多样性。而今唐代大寺院完整遗址稀缺,针对渤海国与唐、日本、高句丽等国家寺庙建筑的比较研究,不仅有助于厘清渤海国寺庙建筑特征与地域化特质,且能成为复原探析唐代大寺院的重要作证。

参考文献

[1]解峰. 渤海国佛教遗存研究[D].吉林大学,2019.

[2]卢成敢. 渤海遗存的分区研究[D].吉林大学,2019.

[3]孙志敏. 渤海上京城宫城主要建筑群复原研究[D].哈尔滨工业大学,2014.

[4]孙炜冉,李乐营.高句丽与渤海佛教建筑比较研究[J].史志学刊,2015(02):21-29+91.

[5]钟晓青.初唐佛教图经中的佛寺布局构想[J].美术大观,2015(10):85-89.

[6]傅熹年.《中国古代建筑史第二卷-两晋、南北朝、隋唐、五代建筑》[M] .北京.中国建筑工业出版社,2009

[7]魏国忠,朱国忱,郝庆云.渤海国史[M].北京:中国社会科学出版社,2006:169-174,215-219.

姓名:李天骄(1972-),女,汉族,吉林长春人,硕士,教授,研究方向:建筑历史与理论。

姓名:汤霆宇(1998-),男,汉族,江苏盐城人,硕士,研究方向:建筑历史与理论。

...