地铁车站综合体功能复合及空间布局设计研究

摘要

关键词

地铁车站综合体;功能复合;空间布局设计

正文

1地铁车站综合体的功能空间构成

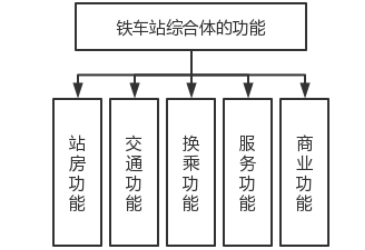

地铁车站是具有综合功能的城市级基础设施,集换乘系统、信息平台和市级基础设施于一体,能够实现区域内城市的延伸发展和优化运输效率等综合系统。因此,地铁车站的功能空间包括服务性、商业性、休闲性和娱乐性,体现了综合枢纽的特点。具体而言,综合功能包括站房功能、交通功能、换乘功能、服务功能和商业功能,如下图1所示。

图1铁车站综合体功能

站房功能是地铁车站最基本的功能空间,包括售票厅、候车厅等,为旅客提供售票、退票等候换乘服务。交通功能是指地铁车站为乘客提供交通出行服务。地铁车站与步行道、高架线、公路和出租车等形成联运体系,缓解街面交通压力,实现机动车辆、公交车辆和铁路线的无缝连接。换乘功能指在地铁车站综合体中实现零换乘的便利。商业功能在提供交通换乘服务的同时引入餐饮、娱乐等商业设施。服务功能则提供托运、提取、信息咨询等相关服务。对于综合功能的统计和分析,请参见下表1。

表1综合体部分功能构成表

项目位置 | 杭州西站交通综合体 | 广州白云站交通综合体 | 沙坪坝站交通综合体 | 博多站交通综合体 | 小仓站交通综合体 |

杭州余杭区 | 广州市白云区 | 重庆沙坪坝区 | 福冈博多 | 北九州小仓 | |

占地面积 | 30 | \ | 8.5 | 2.2 | 1.5 |

建筑面积 | 170 | 47.9 | 75 | 20 | 7.6 |

客积率 | 5.7 | A | 8.8 | 9.1 | 5.1 |

与城市轨道交通设施的关系 | 包含车站 | 包含车站 | 包含车站 | 包含车站 | 包含车站 |

零售 | ● | ● | ● | ● | ● |

办公 | ● | ● | ● | ● | ○ |

酒店 | ● | ● | ● | ○ | ● |

娱乐 | ● | ● | ● | ○ | ● |

文化艺术 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

公共设施服务 | ● | ● | ● | ● | ● |

休闲(绿地、公共空间) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

住宅、公寓 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

停车 | ● | ● | ● | ● | ● |

2地铁车站综合体的功能复合设计

2.1地铁车站综合体功能复合方式

近年来,随着地铁车站的不断发展,对其综合性能的要求也越来越高。因此,越来越多的地铁车站采用了复合式设计。复合式设计是指通过各种交通方式与车站的联系,在地铁车站内外形成空间的复合。以济南市为例,庐江地铁车站的出站厅和地下车库入口广场与外部空间相连,旅客停车后可以方便地进行交通换乘或进入城市道路,与出租车等形成空间复合。北京市的弟弟站通过换乘空间与前广场的联系,实现了现代化的出站厅和广场,通过天井和中庭等手法将换乘空间与广场空间相连接和分层。这些复合方式在有限的空间内实现了紧密的关联,既保证了城市道路与车站的紧密联系,又实现了高效的换乘。

同时,复合式设计也衍生出了其他的方式,比如在换乘场所之外提供租赁场所、画廊、休息场所等,以改善城市空间并提升车站的城市属性。此外,引入景观绿植可以优化出入口边界,增强与城市的联系。这样做不仅发挥了交通集散的功能,也实现了空间的过渡,使地铁车站具有更高的城市价值。

2.2地铁车站综合体功能复合设计

在推动地铁车站综合功能复合设计的过程中,可以通过空间的三维立体穿插和地下地上层叠性设计实现更好的效果。空间的三维立体穿插是将铁路交通枢纽站周边的空间与城市空间融合在一起,有效地促进铁路综合功能的体现。这种模式可以实现多重功能的重叠和打造全新的交通空间,有利于缓解人流量大、车流量多所带来的矛盾。通过过街天桥和地下通道,将行人交通和车辆交通在不同平面上分隔开来,同时相互连接。而空间的层叠性设计则通过高架广场、地下步道、架空步道等设计元素,以向下层折叠的方式展现地铁车站与交通体系的综合发展。例如,旧金山港湾枢纽站分为地下两层和地上四层,地下两层包括轨道交通站台和地下换乘大厅,而地上两层则包括地上换乘大厅和公交车站,这种设计增加了不同交通方式之间的连接性,实现了更好的符合性。通过这样的设计特点,资源得以高效利用,并实现了不同空间之间的联动效果。下表2详细描述了这种设计的特征,展现了资源的高效利用和不同空间之间的联动效果。

表2功能复合设计情况

类型 | 主要内容 |

换乘空间低于站前广场 | 轨道交通出站厅位于地下,现代化高铁交通综合体的出站厅也会设置与广场下层,以实现进出站人群的分流。地下出站厅再通过天井、中庭、垂直交通等设计手法实现与广场空间的联通。 |

换乘空间与广场同层设计 | 广场与换乘空间同层时,其空间复合更加彻底,空间更加集约,高铁出站人流及汇入广场,广场设计景观及商业的效率更高,但需注意应避免进出站人流的交叉,可使用高架进站方式来实现。 |

3地铁车站综合体功能空间布局设计

3.1地铁车站综合及其周边的整体性幵发设计

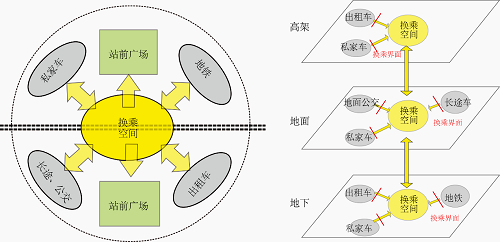

在推动地铁车站综合及周边整体性开发的过程中,需要考虑城市的膨胀式发展、交通聚集以及站台选址不合理等因素,以确保车站综合体的建设在一方面增加空间利用效率,同时与城市发展相协调,避免破坏城市形象。具体而言,可以通过在地铁车站中彰显城市功能,实现基于周边的整体性设计。例如,推动地铁交通系统与其他交通系统的有机衔接,包括与公交汽车、出租车等交通系统和铁路交通系统的协调安排,从宏观层面指导整个综合体的规划与设计。其次,在建设过程中要确保与外部环境的整合性,特别是人流和物流等场所,不能因为空间使用的问题导致区域内的分割。因此,在打造地铁车站综合体的过程中,需要有针对性地解决其缺乏升级和不完善的现实状况,在空间布局中体现内涵,使其与整个城市空间保持一定的连续性。具体策略详见下图2所述,可以借助外部绿化和设计,增强与外部环境的连续性。

图2地铁车站综合整体性幵发设计

3.2地铁车站综合及周边交通的立体化衔接

在推动地铁车站综合复合化打造过程中,彰显其一体化尤为重要,特别是在立体化设计方面。以上海和北京为例,在主要车站的建设中采用圆顶设计,通过圆形特征增加外围长度,避免迷路的情况,提高旅客进站的速度。车站的建设应该南北贯通,高进低出,高架候车大致分为多层,包括中间层和地面层。在此过程中,可以引入多条轨道盒,构建多个站台,并与其他广场相连接,设置专门的

出发台,使地铁车站具有更大的容纳性。例如,在多层地铁空间中,可以同时实现换乘和休息功能,还可以设计商铺,利用空间增加潜力的体现。这就是前面所提到的三维立体穿插手段,可以有效地分流人流系统,并在其中融入轨道交通、公交系统、长途客运以及娱乐休闲等元素。另外,在推动立体化设计过程中,还需要有针对性地实现不同交通工具的融合发展,实现地下和地上的公共交通有机组织,以完善地铁车站综合体的构建。具体策略详见下图3所示。此外,在打造过程中,要确保合理配置各类交通方式,以适应当前复杂的地铁车站发展需求。

图3车站及周边交通的立体化布局

3.3地铁车站综合体及周边地上地下两级延伸和拓展

在推动地铁车站与周边环境的上下级延伸打造和拓展过程中,可以充分利用地下空间的优势,缓解城市用地的紧张情况,减轻地面交通的压力,提高区域的可达性。目前地下空间被视为人类潜在的自然资源,将交通枢纽延伸至地下空间,可以缓解城市范围内的空间拥挤、交通堵塞和环境恶化等问题。合理开发和利用地下空间能够使有限的土地资源得到合理化利用,扩大城市的承载能力,实现城市的现代化和生态化建设。具体而言,在打造过程中可以充分利用地下空间的综合发展,为地铁车站提供相关的配套填充娱乐休闲服务,减少其对地面资源的占用,有效改善地面布局。具体策略详见下图4所示。其次,在发展过程中还应实现地上空间的不断延伸。例如,在地上的铁路线路上设置街道等公共空间,以便自然地容纳零售商业、咖啡厅、酒吧等小型公共服务设施。有针对性地推动地上、地下、地面三个层次的有机衔接,使其形成内外垂直的交通设施和其他设施的紧密补充,以打造城市的一体化空间。

图4全地下式车站空间结构图

结论

综合来看,地铁综合体空间的复合化设计是一个重要的趋势。在这个过程中,我们必须提取综合体的要素,并找到实现综合化设计的基本思路。这样才能推动地铁车站综合体及其房间各个子系统空间状态的转变,使其符合市级设计标准,并真正落实到实际中。具体而言,在推动地铁车站综合体的符合设计过程中,可以通过基于周边环境的整体性开发设计和与周边交通的一体化衔接来实现。此外,我们还需要在空间维度上实现上下地域的延伸和拓展,并将其巧妙地穿插和叠层设计,以增加城市土地资源的可利用效率。同时,我们也要满足乘客多元化的需求,以实现互利共赢的局面。

在地铁车站综合体的复合化设计中,应该注重以下几个方面:首先,要将车站的功能与周边环境相融合,使其成为城市的核心功能区域。其次,要通过合理的空间布局,提高交通的便捷性和可达性,以满足不同出行方式的需求。同时,还可以引入创新的设计理念,如可持续发展和生态环保等,使地铁车站综合体成为城市发展的绿色典范。此外,还可以充分利用地下空间的优势,缓解城市用地紧张的问题,减少地面交通的压力。地下空间作为一种潜在的自然资源,可以将交通枢纽延伸至地下,从而缓解城市范围内的空间拥挤、交通堵塞和环境恶化等问题。在合理开发利用地下空间的过程中,我们可以使有限的土地资源得到合理利用,进一步扩大城市的承载能力,并推动城市的现代化和生态化建设。综合而言,地铁车站综合体空间的复合化设计是一个综合性的任务,需要综合考虑多个因素,并找到切实可行的解决方案。通过合理的规划和设计,我们可以实现地铁车站综合体的功能优化、空间协调和乘客体验的提升,为城市的可持续发展做出贡献。

参考文献

[1]孙道光,李进,李博,王臣. 基于装配式地下结构的地铁车站多专业一体化配套设计关键技术[J]. 隧道建设(中英文),2022,42(S2):312-319.

[2]杨振宇. 国内地铁车站空间设计[J]. 建筑技术开发,2021,48(18):17-18.

[3]高红静. 轨道交通枢纽车站升级改造节地模式研究[J]. 隧道与轨道交通,2021,(02):47-50+66.

[4]谢雯雯,支锦亦,张钒. 地铁进站空间流线设计研究——以成都地铁为例[J]. 设计艺术研究,2021,11(02):52-57.

[5]蔡宙燊. 控制中心综合体的整合设计策略研究[J]. 四川建材,2020,46(09):54-55.

[6]于海霞. 轨道交通车站综合利用建筑设计研究[J]. 城市建筑,2019,16(21):102-103.

[7]陈多多,阎瑾. 空间、功能复合的日本轨道交通枢纽站站城一体开发解读[J]. 价值工程,2018,37(01):231-233.

[8]刘亚刚,孙伟. 铁路车站综合体多元化功能复合与空间组织方式探讨——扬州南站综合体建筑创作研究[J]. 城市建筑,2017,(31):35-38.

[9]董玉香. 俄罗斯地铁换乘站地下空间设计研究[J]. 华中建筑,2012,30(01):6-10.

...