宁夏中南部山区高速公路节约集约用地设计思路研究

摘要

关键词

山区高速公路;节约集约用地;

正文

1 概述

为贯彻落实生态文明体制改革,践行全面建设资源节约型社会,我国针对土地的节约集约利用出台了众多文件。2021年7月对《中华人民共和国土地管理法实施条例》进行了第三次修订,明确指出建设项目,应当符合国土空间规划、土地利用年度计划和用途管制以及节约资源、保护生态环境的要求,并严格执行建设用地标准。同时,对于建设周期较长的能源、水利、交通等基础设施建设使用的临时用地,应由县级以上人民政府自然资源主管部门批准,尽量不占或者少占耕地,期限不超过四年。

随着我国经济社会的快速发展,公路建设在国民经济发展中起着举足轻重的作用,尤其是在当下资源整合、旅游业及物流快递行业发展迅猛的今天,高速公路发挥着巨大的能动作用。公路作为带状线性工程,具有跨度大,里程长,控制因素多的特点,特别是高速公路采用全封闭式建设,势必会占用大量的土地资源。所以,公路建设与土地资源成为当前经济社会发展最为关键的矛盾关系。2022年8月,自然资源部等7部门发布关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施建设的通知[自然资发(2022)130号]文中明确要求,公路建设项目在前期工程可行性研究报告阶段土地预审应严格落实节约集约用地,涉及耕地、永久基本农田、生态保护红线的建设项目,需开展节约集约用地论证分析,从占用耕地和永久基本农田的必要性、用地规模和功能分区的合理性、不可避让生态保护红线的充分性、节地水平的先进性等对方案进行分析比选,形成节约集约用地专章作为用地预审申报材料提交审查,审查后的内容纳入可行性研究报告或项目申请报告相关章节。

宁夏地处我国西北地区,是中国五大自治区之一。地势南高北低,南部为黄土高原的一部分,地势起伏较大,沟壑纵横。北部地貌主要有美丽富饶的银川平原。本文主要针对宁夏中南部山区高速公路建设,以建设项目为依据,重点阐述公路建设在勘察设计过程中节约集约用地方面的设计思路,为推动宁夏建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区发挥积极作用。

2 宁夏中南部山区高速公路的特点

针对宁夏境内地形南高北低的特点,北部平原区和南部山岭区差异明显,高速公路建设结合当地地形地貌、气象水文、地质构造以及地震烈度等建设条件,同时,要根据项目本身特点及沿线控制性因素,合理选用技术指标,不过高追求高指标而提高工程造价,避让矿产资源区,生态保护区、文物及地质灾害易发区等。对于宁夏中南部山区高速公路除了高速公路基本的2个共性特点:①高速公路都是单向行驶,以停车视距为依据,无会车之忧;②高速公路设计车速高,禁止行人上路和非机动车行驶;宁夏山区高速公路由于受地形条件限制,又有其自身的特征。

2.1山区高速公路技术指标相对较低,直线少,弯道多。受地形条件限制,为减少工程规模,降低工程造价,往往会采用规范极限值。弯道内侧的山体或者树木会遮挡驾驶员的视线,会出现视距不良,从而引发交通事故。

2.2山区高速公路受天气因素影响较大。宁夏中南部地势较高,冬季寒冷漫长,路面容易积雪结冰,同时,气候变化频繁,大雾和阴雨天气常见,从而降低道路抗滑性能和能见度,严重影响行车安全。

2.3山区高速公路平缓路基段相对较少,桥隧占比高。为克服地形高差,山区高速纵断面设计时,一般要结合缓坡+极限坡度的方式,对于弯道多的路段,容易产生连续下坡路段,对于大型载重货车存在一定的风险;同时,山区高速桥隧占比高,对于进出隧道时,光线反差大,会使驾驶员产生视觉盲区,桥梁路段路面冬季易结冰,桥梁防撞等级及路面抗滑性能等都有特殊要求。

2.4山区高速公路容易发生不良地质现象和自然灾害。宁夏中南部山区自然环境较为复杂,普遍存在滑坡、崩塌等不良地质现象,从而影响高速公路的正常通行。同时,湿陷性黄土路段容易产生路基沉陷,路面裂缝等病害。

2.5山区高速公路缺乏联动救援及安全管理保障体系。山区高速一般距离城镇较远,多数路段途径偏远地区,当发生紧急事件需要救援时,无法第一时间赶到现场,缺乏全面的联动救援机制。当下,可以借助智慧高速公路建设,将山区高速增加交通事件智能感知,基于图像识别(机器视觉)技术的视频交通事件检测系统通过对摄像机图像信息的提取和分析,可以检测出交通事故、停车、拥堵等交通事件,还可检测车速、交通量等参数。

3 S50寨科(宁甘界)至海兴公路节地水平的先进性分析

3.1项目概况:

寨科至海原公路(S50)作为宁夏中南部横向运输大通道,不仅承担着原州区—海兴开发区—海原县之间交通运输任务,而且从路网功能上看,其在区域内发挥着中卫至隆德高速公路(S45)、萌海高速(S40)、福银高速(G70)、银昆高速(G85)之间的交通转换和促进以上主要国省高速之间互联互通的作用。同时作为延(海)白大通道的重要组成部分,寨科至海原公路(S50)是自治区贯通东西,连接陇东、陇西的主要省际高速通道。S50寨科(宁甘界)至海兴公路建成后,S50东西向将全线贯通,有效带动沿线乃至全区与相邻省份甘肃之间经济协同发展,增进自治区与相邻省份之间的文化交流。

3.2建设标准及规模

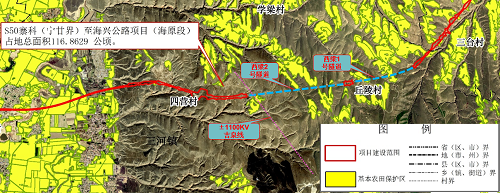

采用双向四车道高速公路标准建设,路基宽度为25.5m,设计速度80km/h。项目起点位于宁夏固原市寨科乡东北角宁甘交界处,与甘肃省级出口路规划建设的S30雷家角~白银高速公路相接,经过固原市原州区、中卫市海原县等,终点止于福银高速与黑海高速交叉点,海兴开发区互通立交处。项目推荐方案为K线方案,路线全长40.395公里。全线共设置特大桥、大、中桥总长13348米/35座(含包中铁路分离式桥),设置隧道5777米/3座,桥隧占路线总长度的47.34%;互通式立体交叉3座,服务区1处,天桥5座,通道4道,涵洞64道。

3.3节约水平先进性分析

宁夏中南部山区交通枢纽薄弱,为尽快补齐横向交通运输短板,新增一条东西向运输大通道,促进区域内外联通,形成多路径、全网络的宁夏综合立体交通网主骨架。S50寨科(宁甘界)至海兴公路由于特殊的地位位置,建设时机已经成熟,并且非常迫切。路线沿线地质情况复杂,自然灾害频发,水土流失严重,土地资源十分珍贵。该项目作为宁夏中南部山区高速公路具有代表性的工程之一,是近年来宁夏高速公路建设条件最复杂,桥隧比最高的公路之一。项目在勘察设计和施工阶段采取合理的措施,最大限度的保护耕地,减少占用基本农田和生态红线,建成山区高速公路节约集约用地的典型工程。该项目从前期路线平面方案拟定,纵断面设计、互通立交布局以及构造物布设等做了全方位节地利用。

3.3.1路线平面选线

路线平面选线时,应结合当地的农田规划,尽可能利用沿线荒地、坡地,少占耕地,特别注意避让基本农田。同时,路线在布设线位时,应尽量避免由于路线分割而形成的大量无法耕种的小地块。

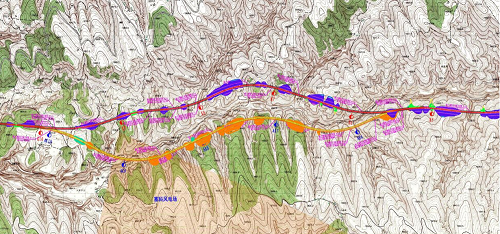

S50项目路线在K0+000至K14+200段,项目组认真分析马家石沟两岸地形条件,K线方案布设于马家石沟北岸,经现场踏勘,北岸地势稍高,沟岸地形破碎,崩塌、小滑坡分布密集,沿沟岸布线路基稳定性差,所以北岸K线采用了高线方案,中桩挖深较大。南岸地形较为规整,不良地质主要出现在马家石沟沟底坡脚处,沟岸中上部横坡缓,有条件布线,结合地质遥感报告,提出沿南岸布设的A方案,并进行了同等深度比较。同时,尽可能避免对寨科风电场和炭山煤炭资源区的干扰。

路线下穿银昆高速后,跨越丁马堡河,设小沟边隧道穿越边沟梁,设置632米小沟边隧道。本段路线采用隧道方案有以下优点:

①路线更顺捷,平纵面指标较好,最小半径为1200m,最大纵坡1.6%;

②占用耕地和拆迁小,社会干扰小,对小沟边村居民出行影响较小;

路线在穿越丘陵村西梁段,设置了2025米西梁1号和3120米西梁2号隧道,隧道设计中遵循“早进洞、晚出洞”的原则,隧道洞口采用生态洞门,即采取接长明洞的方式,保持了原始地面形态,避免了洞口变仰坡的大挖大刷。优点可以保证与±1100KV吉泉线的交叉角度,满足净高要求,同时隧道方案还可减少占用沿线耕地,降低对沿线生态环境的破坏。

3.3.2纵断面设计

山区高速公路纵坡设计应综合考虑土石方数量平衡和汽车运营经济效益等因素,合理确定路面设计标高。同时,作为全封闭的高速公路,需要考虑沿线居民横穿的需求,设置通道或支线上跨桥。支线上跨桥对于人行和非机动车而言,出行较为不便,在设计时针对具体横穿道路进行了支线上跨和下穿的比较,考虑到支线上跨在节约土地(尤其是减少土方用量)上有一定优势,在满足道路功能的情况下,设计中尽可能采用了支线上跨型式,以降低主线填土高度。

S50寨科(宁甘界)至海兴公路自四营村附近出山后,向西进入清水河阶地。此处地形成“锅底状”,清水河最低,东、西侧阶地逐渐升高,清水河与四营台地高差约100m,清水河流域土地资源珍贵,且地形平缓,居民聚集。为节约用地,保护环境,减少拆迁。纵断面设计采用高架桥方案(桥梁最大纵坡2.5%,最大墩高56m),设置3520米清水河特大桥,既可以满足日常村民横向通行需求,减少了通道设置,又可以减少路基方案占用太多清水河两岸台地基本农田,保护生态环境。

3.3.3互通立交设置

互通立交是高速公路对外联系的纽带,设置位置及布局方案是否可行关系到高速公路建成以后的经济效益和社会效益,特别是山区高速公路建设中,由于受地形条件限制,互通立交设置除满足基本交通量需求外,还要适应地形,占地少,且与周边环境相适应。S50寨科(宁甘界)至海兴公路全线共设置了3座互通式立体交叉,以炭山北互通立交为例,采用A型单喇叭布设,合理避让了炭山煤炭资源区,同时为减少拆迁和占地,A匝道根据沿线耕地情况,尽量少切割地块,利用半坡地或者沿沟岸布设。

结束语

为了更好的保护土地资源,实现高速公路建设与土地资源的可持续发展,这就要求“既不浪费每一寸土地,又要保证公路建设用地”,对于山区高速公路的要求会更高,节约集约用地设计思路显得尤为重要。以提高项目节约集约用地水平为目标,本文以S50寨科(宁甘界)至海兴公路路线方案布设,纵断面设计、互通方案布设等方面进行研究,通过采用新技术,以桥带路,以隧代路,以生态保护为前提,逐步探索一条公路建设与土地资源的平衡发展之路。同时,项目在选址选线过程中,邀请当地自然资源主管部门联合开展选址选线,切实落实最严格的耕地保护制度、节约集约制度和生态环境保护制度,重点评价分析建设项目涉及的耕地和永久基本农田保护、生态保护、节约集约用地和历史文化保护、地质灾害风险防控等红线底线要素,确保公路建设符合规划要求。

参考文献:

[1] 贾辉,成佳丽等.山区高速公路设计优化的思路和方法。

[2] 卢毅,卢正宇等.公路建设项目节约集约用地评价指标体系研究。

[3] 《公路工程项目建设用地指标》(建标[2011]124号)。

[4] S50寨科(宁甘界)至海兴公路工程可行性研究报告。

[5] 《S50寨科(宁甘界)至海兴公路》节约集约用地论证分析专章;

...