厦门第二东通道混凝土配合比优化及其早龄期性能测试

摘要

关键词

隧道工程;配合比优化;早龄期力学性能;抗渗性能;收缩

正文

1. 工程背景

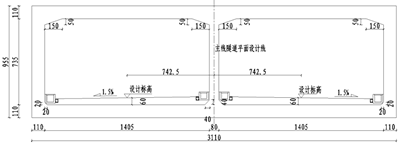

厦门第二东通道是厦门市交通布局中的重要组成部分,其中隧道主体工程西起金尚路以西,东至环岛干道以东,里程桩号为K20+968.12~K23+805,全长2834.796m,通道设计双向六车道,隧道主线开挖深度在1.47m~16.93m,匝道单独开挖深度0.80~11.57m。隧道内部采用双孔框架结构,横断面见图1。主体结构分段浇筑,中侧墙体模板采用三角钢架和现场拼装钢模板,顶板采用竹胶板。

隧道主体结构施工采用C40钢筋混凝土,结构断面浇筑尺寸大,混凝土强度等级较高,施工期处于盛夏季节,混凝土入模温度难以控制,浇筑后因水化热影响造成结构产生较大的温度应力和混凝土收缩,易导致混凝土表面产生可见裂缝,降低结构安全性和耐久性。

本文旨在降低主体结构混凝土施工期水化热,减少有害裂缝的产生,对主体结构混凝土配合比进行优化,胶凝材料采用水泥-粉煤灰-矿粉复掺体系,优化配合比主要通过用粉煤灰和矿粉代替水化热量较高的水泥。通过施工现场混凝土取样,对配合比优化前后混凝土标养和现场同条件养护试件进行早龄期力学性能和抗渗性能进行实测,对比分析混凝土强度和耐久性随养护龄期发展规律,为相关工程施工提供指导性建议。

图1 厦门第二东通道隧道主体结构横断面

2. 配合比优化

隧道主体结构采用C40高性能混凝土,通过调整混凝土胶凝材料中中矿物掺合料的比例对混凝土原设计配合比进行优化。A为原始设计配合比,B、C为优化配合比。其中水泥采用海螺公司生产的P·O42.5水泥,粗骨料采用粒径5-25mm的反击破碎石,细骨料采用河砂和机制砂,粉煤灰为F类I级,矿粉为S95矿渣粉,减水剂采用XT-800聚羧酸高效减水剂,减水率达25%,水采用自来水。优化前后混凝土配合比如表1所示。

表1 优化前后混凝土配合比

配合比编号 | 单方混凝土原材料用量/kg | 水胶比 | 砂率 | |||||||

水泥 | 水 | 河砂 | 人工砂 | 碎石 | 减水剂 | 粉煤灰 | 矿粉 | |||

A | 300 | 98 | 313 | 485 | 1019 | 5.38 | 65 | 65 | 0.23 | 43.9% |

B | 260 | 101 | 312 | 477 | 1065 | 4.8 | 100 | 40 | 0.25 | 42.6% |

C | 230 | 93 | 310 | 476 | 1060 | 4.62 | 105 | 85 | 0.22 | 42.6% |

3. 早龄期力学性能测试

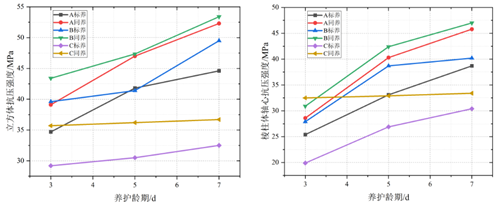

混凝土早龄期基本力学性能反映出混凝土中胶凝材料的水化程度和微观孔隙的密实程度[1~3]。对隧道主体结构施工现场混凝土取样并在标准条件以及和现场同等条件下养护至3d、5d、7d龄期,室内实测优化前后混凝土早龄期立方体抗压、轴心抗压、劈裂抗拉强度和弹性模量。配合比优化前后早龄期力学性能实测结果见表2,随龄期发展规律见图2。

表2 配合比优化前后混凝土早龄期力学性能实测

配合比编号 | 龄期/d | 立方体抗压强度/MPa | 棱柱体轴心抗压强度/MPa | 弹性模量/×104MPa | 劈裂抗拉强度/MPa | ||||

标养 | 同养 | 标养 | 同养 | 标养 | 同养 | 标养 | 同养 | ||

A | 3 | 34.70 | 39.10 | 25.40 | 28.60 | 2.82 | 3.75 | 2.60 | 3.10 |

5 | 41.80 | 47.00 | 33.10 | 40.30 | 3.71 | 4.35 | 3.60 | 4.10 | |

7 | 44.60 | 52.30 | 38.70 | 45.80 | 4.01 | 4.50 | 4.30 | 4.70 | |

B | 3 | 39.60 | 43.40 | 27.90 | 30.90 | 2.05 | 3.05 | 2.57 | 3.08 |

5 | 41.40 | 47.35 | 38.70 | 42.40 | 3.20 | 3.75 | 2.95 | 3.44 | |

7 | 49.50 | 53.4 | 40.20 | 47.00 | 3.80 | 4.20 | 3.46 | 3.53 | |

C | 3 | 29.20 | 35.70 | 19.90 | 32.50 | 1.95 | 2.93 | 1.55 | 2.15 |

5 | 30.50 | 36.20 | 26.90 | 32.90 | 2.94 | 3.23 | 2.13 | 2.91 | |

7 | 32.50 | 36.70 | 30.40 | 33.40 | 3.10 | 4.21 | 3.15 | 3.26 | |

由表2统计可知,配合比A在同养条件下混凝土养护5d龄期立方体抗压强度达47MPa,超过规范值![]() 即1.15×40MPa=46.00MPa,混凝土早龄期强度有很大富余,分析可知水泥水化放热量大于粉煤灰和矿粉,原配合比中水泥用量大,易造成施工期混凝土浇筑后水化热过高、收缩过大。

即1.15×40MPa=46.00MPa,混凝土早龄期强度有很大富余,分析可知水泥水化放热量大于粉煤灰和矿粉,原配合比中水泥用量大,易造成施工期混凝土浇筑后水化热过高、收缩过大。

(a)立方体抗压强度早龄期发展规律 (b)棱柱体轴心抗压强度早龄期发展规律

(c)弹性模量早龄期发展规律 (d)劈裂抗拉强度早龄期发展规律

图2 优化前后配合比混凝土早龄期力学性能发展规律

由图2对比分析可知,配合比A无论是在同养和标养条件下,混凝土力学性能随龄期发展快于配合比B和C。配合比A在同养7d时棱柱体抗压强度可达45.80MPa,远大于配合比C同养强度12.4MPa(约37.1%),配合比A同养7d时弹性模量达4.5×104MPa,超过配合比B0.3×104MPa(约7.1%),同养条件下劈裂抗拉强度达4.70MPa,分别超过B、C33.1%和44.1%,对比可知配合比A早龄期强度相比于配合比B、C强度均有较大富余且随龄期发展较快,配合比C同养7d时强度达36.7MPa,达到设计强度(40MPa)的70%,可见减小水泥用量并等量代替粉煤灰和矿粉后的混凝土依然能满足强度要求,且采用复掺后能减小施工期水化热和收缩应力。

4. 早龄期抗渗性能测试

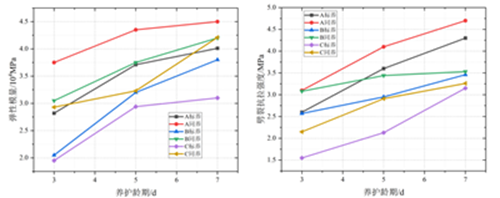

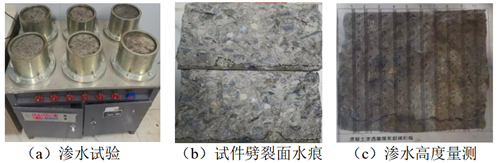

混凝土抗渗性是评价混凝土密实程度的耐久性的重要指标[4~5]。混凝土早龄期抗渗性能测试通过对配合比优化前后经过养护3d、5d、7d龄期的混凝土试件进行渗透高度法试验。混凝土早龄期抗渗试验仪器采用抗渗仪,密封材料选用抗渗橡胶圈,渗水高度采用梯形板测量[6]。试验开始时设定恒定水压力1.2MPa并持续加压24h,每次试验量测6个试件劈裂面水痕高度,通过混凝土平均渗水高度的大小定量评价混凝土的早龄期抗渗性能强弱[7]。抗渗试验见图3。

(a)渗水试验 (b)试件劈裂面水痕 (c)渗水高度量测

图3 混凝土抗渗试验

经试验过程中观测,优化前后配合比的混凝土养护至28d龄期时,混凝土上表面均未出现渗水现象,满足设计抗渗等级P10要求。渗水高度法测试优化前后配合比混凝土平均渗水高度按照4-1~4-2式进行计算。

| (4-1) | |

| (4-2) |

式中:hj——j测点处渗水高度(mm);`h——该组试件平均渗水高度(mm)。

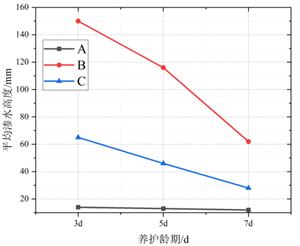

优化前后试件平均渗水高度实测数据见表3,随龄期发展曲线见图4。

表3 配合比优化前后混凝土平均渗水高度

配合比编号 | 平均渗水高度/mm | ||

3d | 5d | 7d | |

A | 14 | 13 | 12 |

B | 150 | 116 | 62 |

C | 65 | 46 | 28 |

图4 配合比优化前后平均渗水高度曲线

由表3和图4可知,配合比A养护至3d和7d龄期时平均渗水高度基本一致,抗渗性能随龄期发展较为缓慢,说明养护3d时胶凝材料水化已大部分完成,内部孔结构较密实。配合比B在养护3d龄期时,混凝土平均渗水高度达150mm,混凝土试件被完全渗透,原因是掺入较多的粉煤灰,粉煤灰早期水化反应相比水泥更慢,早龄期混凝土抗渗性能较差。配合比C抗渗性能随龄期基本呈线性增长,养护7d时混凝土抗渗性能已基本接近配合比A。配合比优化前后满足设计抗渗要求。

5. 结论

本文针对厦门第二东通道工程混凝土配合比进行优化,通过测试优化前后配合比混凝土的早龄期力学性能和抗渗性能,得出以下结论:

(1)配合比A无论是在同养和标养条件下,混凝土力学性能随龄期发展快于配合比B和C;配合比A在同养条件下混凝土的5d立方体抗压强度为47MPa,超过规范值46.00MPa,说明混凝土早龄期强度有很大富余,然而原材料中水泥用量较高,会造成施工过程中水化热过高、收缩过大。

(2)配合比A养护至3d和7d时平均渗水高度基本一致,说明混凝土养护至3d时胶凝材料水化大部分已完成,内部孔结构已基本密实。配合比C3d混凝土抗渗性能随龄期基本呈线性增长,7d抗渗性能接近配合比A。

(3)优化后配合比混凝土早龄期力学性能和抗渗性能满足现场施工和设计要求。

参考文献

[1]杨雯雯. 纤维混凝土力学性能及耐久性能试验研究[D].山东大学,2012.

[2]郭育霞,贡金鑫,李晶.石粉掺量对混凝土力学性能及耐久性的影响[J].建筑材料学报,2009,12(03):266-271.

[3]王军强,陈年和,蒲琪.再生混凝土强度和耐久性能试验[J].混凝土,2007(05):53-56.

[4]冀晓东. 冻融后混凝土力学性能及钢筋混凝土粘结性能的研究[D].大连理工大学,2007.

[5]任慧韬. 纤维增强复合材料加固混凝土结构基本力学性能和长期受力性能研究[D].大连理工大学,2003.

[6]杨成蛟. 混杂纤维混凝土力学性能及耐久性能试验研究[D].大连理工大学,2007.

[7]熊剑平. 聚合物改性水泥混凝土路用性能研究[D].长安大学,2005.

...